- JEMIMAトップページ

- お役立ち情報

- 技術解説

- 7 工業用無線

- 7-5 無線の共存管理

7-5 無線の共存管理

- 1. 工業用無線概要

- 2. 工場内の無線ネットワークとユースケース

- 3. 工業用無線の導入

- 4. 無線ネットワークの設計手法と評価・調整パラメータ

- 5. 無線の共存管理

1. はしがき

工業用無線を工場やプラントで安定して利用するためには、電波干渉の影響を低減するための共存管理が重要となる。本項では工業用無線の共存管理に関する基礎知識として、国際規格IEC 62657シリーズの概要を解説する。

7-5-2 共存管理標準化の背景

工場・プラントに工業用無線の導入が進む中、複数の無線通信を用いるアプリケーション(以下無線アプリケーション)が共存する状況では、無線通信の共存管理が必要となる。共存管理を適切に行わなければ、他の無線アプリケーションからの電波干渉等により通信の安定性が欠如し、各アプリケーションの必要条件を満足できなくなる。

上記のように複数の無線アプリケーションが同一環境に設置される場合、各アプリケーションの通信要件を満足できなくなるリスクがある。工場の無線アプリケーションの安定した通信や、通信周波数の効率的な利活用のためには共存管理を行なうことが望ましい。

複数ベンダによる異なる無線アプリケーションが工場内の同一環境下に配置される場合には、無線共存管理のための周波数資源の管理手法の標準化が重要となる。つまり、共存管理を実行するために必要となる無線アプリケーションの共通的な用語、手順、管理パラメータなどを定義することが求められる。こうした背景から、工場・プラントで利用される無線通信を対象とした共存管理の標準化の活動が2009年よりIEC SC65C WG17(工業用ネットワーク/無線共存)で開始された。

無線共存管理の国際標準規格は、IEC 62657シリーズとして発行されている。IEC 62657-2は、無線アプリケーションの周波数資源に関わる各種パラメータの定義と手動による管理手順を規定。IEC 62657-4は、無線共存管理の自動化機能の実装例として中央協調制御機能を規定している。共存管理システムの導入にあたっては、無線通信ネットワーク規模や共存管理システムの導入コスト、共存管理の対象となる無線アプリケーションの重要度等から総合的に判断し、手動方式か自動化方式を判断することになる。

7-5-3 7-5-3 62657シリーズの概要

IEC 62657は4つのパートで構成され、規格開発が進行中である。以下に各パートのスコープの概要を示す。

7-5-3-1 IEC 62657-1: Wireless communication requirements and spectrum consideration(無線通信要求仕様と周波数検討)

スコープ:IEC 62757-1は、産業オートメーションにおける、アプリケーション毎の無線通信システムの要件と関連する要求事項を解説する。それらの要件は、採用されている無線技術に依存しない方法を規定する産業オートメーションにおける無線アプリケーションの通信要件、および関連内容を提供する。世界共通の産業オートメーション専用の周波数を追加要求するために引用される産業オートメーションの要件について説明する。

7-5-3-2 IEC 62657-2: Coexistence management(無線共存管理)

スコープ:IEC 62657-2は、無線通信の共存に関する基本的な前提条件、概念、パラメータ、および手順を規定する。無線共存を必要とするアプリケーションの共存パラメータとそれらの使用方法を規定する。産業オートメーションでの無線通信の可用性と性能に関するガイドライン、要件、および最良の手法(ベストプラクティス)を提供する。産業オートメーションにおける無線通信の共存管理のライフサイクルの各フェーズでの重要な作業内容を示す。共存管理の主なライフサイクルフェーズには、仕様決定、調査、計画、実装、運用およびメンテナンスがある。共存管理システムを維持するためにはトレーニング体制の構築も重要となる。

7-5-3-3 IEC 62657-3: Formal description of the automated coexistence management and application guidance(無線共存管理の自動化手順とアプリケーションガイダンス)

スコープ:IEC 62657-3は、無線共存管理自動化の一般的なモデルアプローチを指定し、アプリケーションガイダンスを提供する。無線共存管理自動化の機能を確立、維持するために必要な関連パラメータとインタフェースの使用法について説明する。システム要素、プロパティ、インタフェース、および影響パラメータとIEC 62657-1およびIEC 62657-2で指定されている特性パラメータ間の関係についてのUMLを用いて説明する。

7-5-3-4 IEC 62657-4: Coexistence management with central coordination of wireless applications(無線アプリケーションを中央協調制御する共存管理)

スコープ:IEC 62657-4は、IEC 62657-2に従って共存管理の機能を拡張するために、無線アプリケーションの中央協調制御(central coordination)の概念と方法を規定する。IEC 62657-3で提示した共存管理自動化の機能記述の使用例として、中央協調制御機能 (central coordination point)のシステム要素、インタフェース、および関係を提示する。さらに共存状態を評価し、維持するための無線通信パラメータの取得、設定に関わるデータ交換方法を規定する。

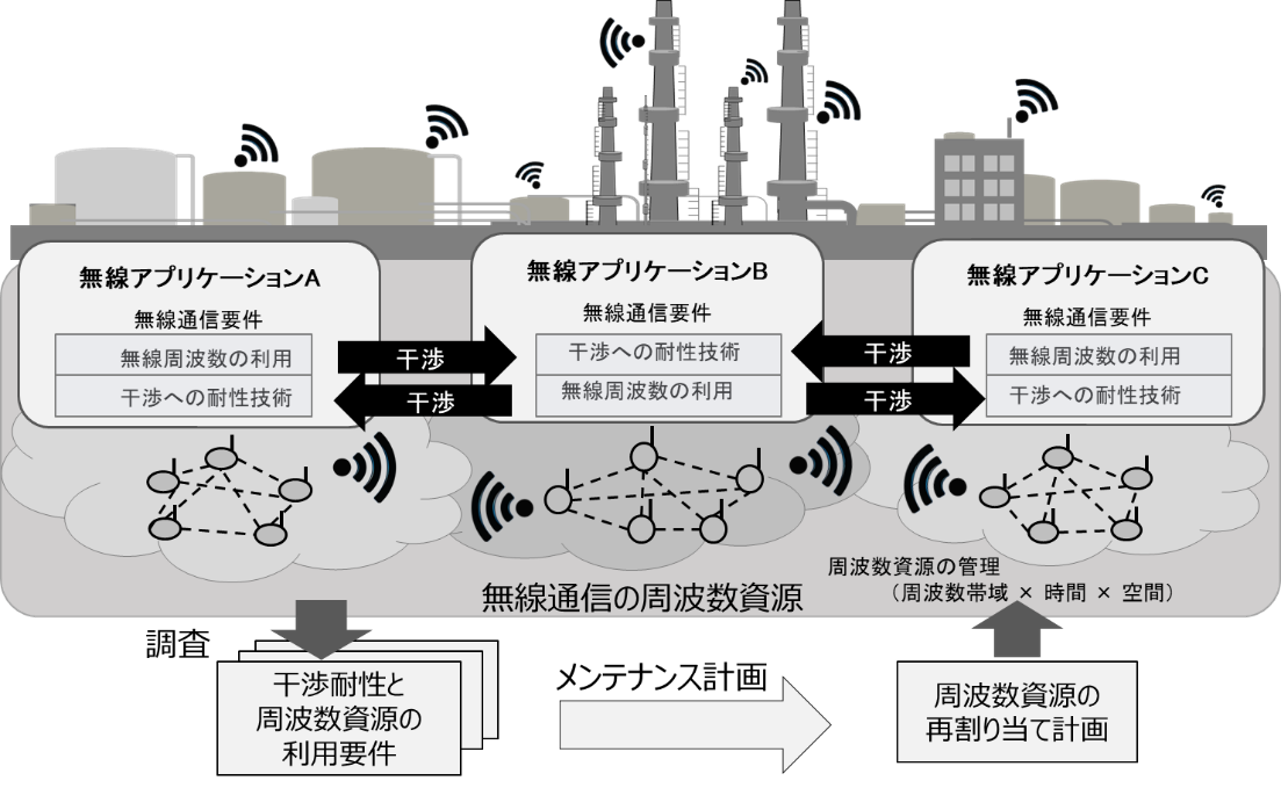

7-5-4 IEC 62657-2の共存管理コンセプトモデルの解説

図7-5-4-1にIEC 62657-2で規定している共存管理コンセプトモデルを示す。本コンセプトモデルでは、各無線アプリケーションの「干渉耐性」と「周波数資源利用」の要件を調査し、周波数資源(周波数、空間、時間)の割り当て計画を策定し、該当する無線アプリケーションに設定することで、共存管理することを示している。各無線アプリケーションの「干渉耐性」と「周波数資源利用」の要件を満たさなくなった場合は、再度調査を行い周波数資源の割り当て計画を修正するプロセスを繰り返す。具体的には、無線アプリケーションの導入時に「利用周波数」、「障害物の有無」、「干渉源の把握」などの電波環境の調査に基づき、通信パラメータや通信周波数の設定などのエンジニアリングを行い安定した通信環境を構築する。無線アプリケーションの導入後には、「通信エラー率」、「信号強度」などの統計情報のパラメータを監視し電波環境の変化や他の無線アプリケーションとの電波干渉の状態を監視する。電波環境の変化や他の無線アプリケーションとの電波干渉により、無線アプリケーションの要件を満たさなくなった場合は周波数資源割り当ての再調整を行う。

図7-5-4-1 共存管理コンセプトモデル

7-5-5 IEC 62657-2共存管理の手順解説

IEC 62657-2では、複数の産業オートメーションにおけるアプリケーションを無線通信によって実現するにあたり、共存の定義から導入手順、検討するべきパラメータやそのテンプレートについて規定している。

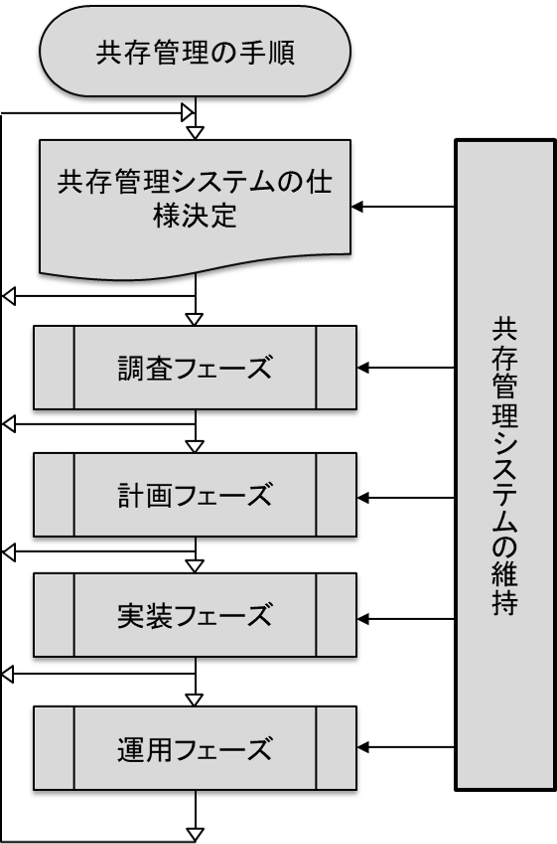

IEC 62657-2では図7-5-5-1に示すような無線共存管理を実現する導入手順を規定している。ここでは、共存管理の導入手順についてフェーズ毎に簡単に解説する。

図7-5-5-1 共存管理の手順

7-5-5-1 調査フェーズ

無線共存管理に関わる基礎情報を収集し、計画フェーズへ繋げる重要なステップである。調査フェーズの目的は、無線アプリケーションの実際の動作状態の確認と、周波数の占有状況の把握である。

新たに無線アプリケーションを導入する環境で、既存の無線アプリケーションの動作状態や、周波数の占有状況の調査をスペクトラムアナライザなどの測定器を用いて実施し、無線通信を導入する環境の電波利用状況の調査を行う。具体的には、導入する無線機器の利用周波数帯における既存無線アプリケーションの占有周波数帯域幅、占有時間、通信頻度、電波強度などを測定し分析することにより無線機器を導入する環境の電波利用状況を調査する。電波環境の測定は、無線の専門家により実施することが望ましい。

調査フェーズへの移行は、①新しい無線アプリケーションの導入時、②既存の無線アプリケーションの設置環境を変更する場合、③無線通信の品質が悪化(共存状態に問題が発生)した場合がある。これらの条件発生時には、随時調査フェーズに移行し、共存管理に関わる情報を収集して、周波数資源の割当てや、問題の原因および対策のための調査を実施する。

7-5-5-2 計画フェーズ

計画フェーズでは、無線アプリケーションの周波数資源の割り当て計画と、無線機器の設置場所の計画を実施する。

周波数資源の割り当ては、同一環境に導入された複数の無線アプリケーションの動作状況に基づいて周波数資源割り当て計画の作成または修正を実施する。周波数資源割り当てに際しては、アプリケーションの重要度や優先順位(機能安全や制御のクラスなど)を考慮する。

無線機器の設置場所の計画は、広い範囲にわたる正確な電波状況の実測は時間と労力を有するため、スペクトラムアナライザなどの測定器による実測と電波伝搬シミュレーターの併用が推奨される。

7-5-5-3 実装フェーズ

実装フェーズでは、新しい無線アプリケーションが現場にインストールされ、周波数資源割り当て計画に従って無線ネットワークのエンジニアリングが行われる。このとき周波数資源割り当て計画に従い、既存の無線アプリケーションの周波数資源割り当てが変更される場合がある。

周波数資源の割り当ては、無線通信の周波数資源の利用に関連するオプションとパラメータの設定により行われる。また、実装フェーズでは計画通りに周波数資源の配分が適切に実行されたことを検証する。

※IEC 62657-2では周波数資源の利用に関連するオプションとパラメータの例として、周波数チャネルや送信間隔やアクセス制御方式などを挙げている。

7-5-5-4 運用フェーズ

運用フェーズでは、無線アプリケーションの共存状態や設置環境の変化に関連する問題を検出するために、周囲の電波環境の状態を測定し共存状態を監視する。共存状態の監視は、常時または定期的に実施し、結果を適切に記録する。

運用フェーズには、無線アプリケーション導入後の共存状態を維持するためのメンテナンス プロセスが含まれる。

また、以下の状態が検出された場合、調査フェーズに差し戻しされる。

- 新しい無線アプリケーションの導入時

- 共存状態に問題が発生した場合

- 既存の無線アプリケーションの設置環境が変化時

※IEC 62657-2では共存状態の管理指標として、送信時間や応答時間などを挙げており、管理指標が閾値を超えた場合、共存状態に問題があると判断する。

運用フェーズにおいて共存管理対象となっている無線アプリケーションが、共存状態を維持するために管理指標値を監視する。管理指標値が、閾値を超えた場合は運用フェーズのメンテナンスプロセスに移行する。具体的なメンテナンスの内容には、調査フェーズでの周囲の電波環境の測定による共存問題の特定や、計画フェーズでの周波数資源の割り当て調整や無線機器の設置場所の変更・中継機器の追加検討などが含まれる。

7-5-6 共存管理システムの維持

共存管理システムは、無線アプリケーションの要件や環境が変化しても、当該無線アプリケーションの共存状態を許容範囲内に維持できるように適切に維持する必要がある。共存管理の特定のフェーズの要件が満たされていない場合は、無線共存管理プロセスを最初から再開する。

企業や病院などの組織内の共存管理者は、共存管理システムの維持に責任を負う必要があり、管理システムに関わる規定を文書化し、以下の場合には適切に修正しなければならない。

- 共存管理システムの管理規定等の文章と管理体制の実態に不整合が認められた場合

- 組織が変更された場合

共存管理システムの監査は、共存管理システムの整合性をチェックするために実施する必要があり、監査の手順は文書化されなければならない。

7-5-7 管理パラメータの例

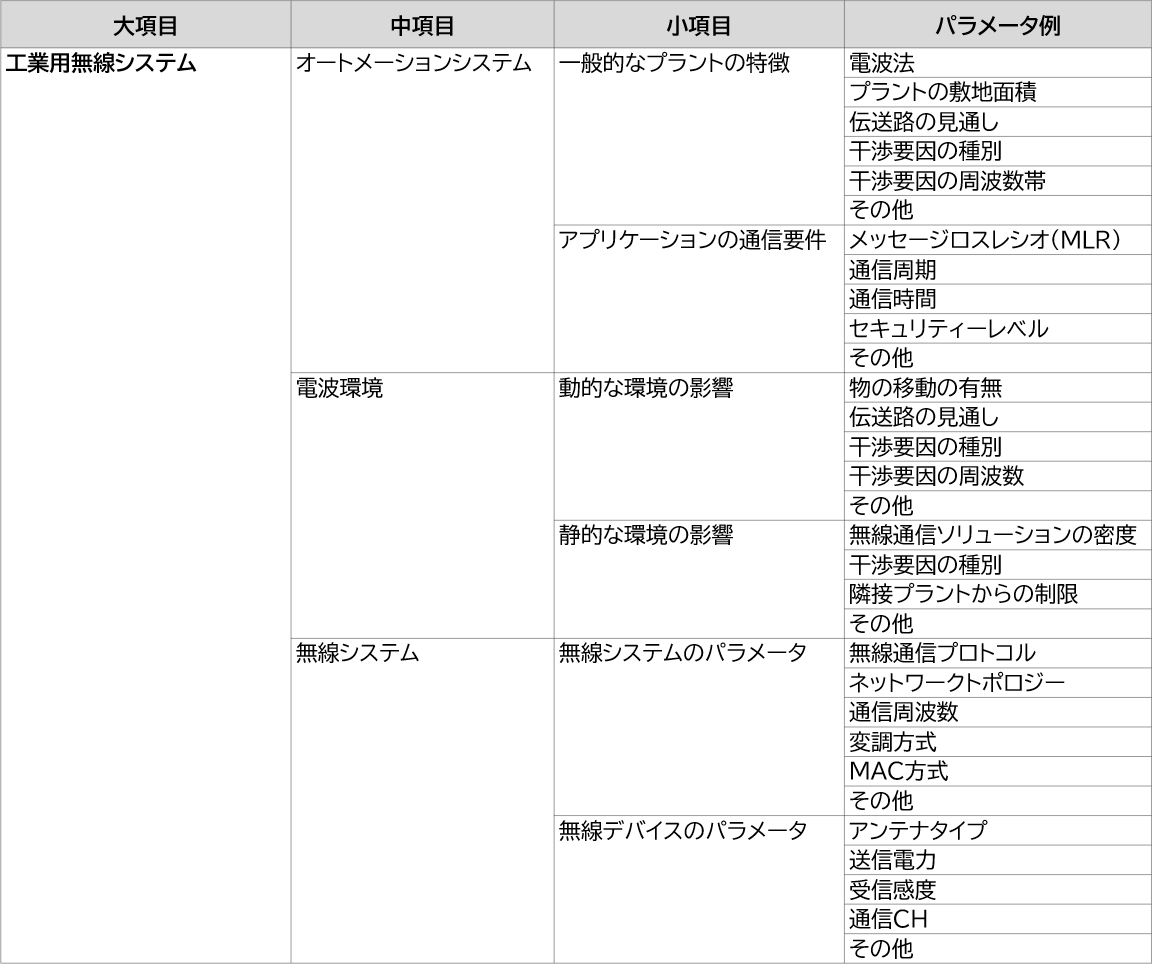

管理パラメータは「オートメーションシステム」、「電波環境」、「無線システム」の3つに分類される。表7-5-7-1にIEC 62657-2で定義しているパラメータの例とその階層構造を示す。

表7-5-7-1 管理パラメータの例